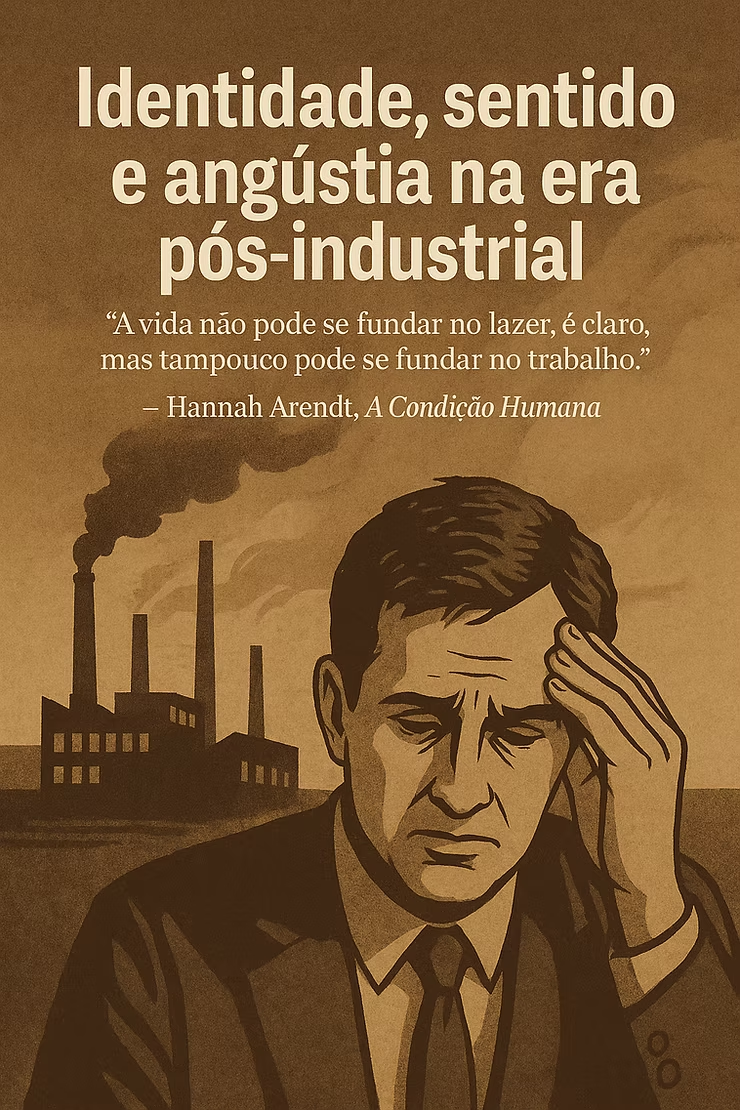

“A vida não pode se fundar no lazer, é claro, mas tampouco pode se fundar no trabalho.”— Hannah Arendt, A Condição Humana

Do Blog : https://www.blogdocelson.com/post/o-fim-do-trabalho-e-o-vazio-do-sujeito

Durante séculos, o trabalho foi mais do que uma função econômica — foi o alicerce da própria existência humana. Acordar cedo, produzir, cansar, receber, descansar e recomeçar: esse ciclo repetido, às vezes brutal, nos dava uma direção. Mesmo quando alienado, mal pago ou opressor, o trabalho organizava o tempo, o corpo, o desejo. Dizia ao sujeito: “você é útil”. Ao mesmo tempo, serviu para a criação de laços sociais, para a construção do progresso e para afirmar a capacidade de transformação da natureza. O hoje era melhor que o ontem e o amanhã será sempre melhor que o hoje.

A velocidade das mudanças na tecnologia, a migração incessante do capital em busca de custos cada vez mais baixos e, mais recentemente, os enormes saltos propostos pela Inteligência Artificial fizeram esse fundamento ruir. No lugar do velho edifício do trabalho como lugar da identidade dos indivíduos humanos, apresenta-se agora a incerteza e a deriva, gerando ansiedade e depressão. Os laços sociais vão se desfazendo. O abismo, que já tragou muitos, promete ser a causa de muito mal-estar ainda.

No presente texto, pretendo refletir um pouco sobre as maneiras com que o trabalho foi sendo compreendido por alguns estudiosos e como seu significado para indivíduos e sociedade foi se adaptando ao longo do tempo.

O trabalho como espelho do ser

A questão do trabalho tornou-se objeto de estudo logo depois que a Economia Política percebeu que as novas condições de organização das economias na Europa passaram a se fundar na produção industrial. Até então acreditava-se que o que produzia valor era a terra. Tanto Ricardo quanto Adam Smith observaram que a geração de valor era um atributo inerente da ação do trabalho humano sobre os demais meios de produção. Daí que, para gerar mais valor, era necessário que o trabalho fosse mais produtivo, o que só pode ser alcançado através da divisão das tarefas e dos ganhos tecnológicos. Mesmo que pudesse significar a alienação do trabalhador de seu produto e pudesse eventualmente degradar a sua capacidade intelectual e emocional, Smith observava que os benefícios para a riqueza das nações impunham a necessidade de especialização tanto dos trabalhadores quanto dos países.

Um século depois e diante da extrema degradação da vida humana nas primeiras décadas do capitalismo industrial, Marx observou que, além de não se reconhecer no resultado de seu trabalho (alienação), não era o trabalhador quem ficava com os excedentes gerados pela divisão das tarefas. Os excedentes eram apropriados pelos proprietários dos demais meios de produção (o capital), sob a forma de mais valia ou lucro. O trabalho era apenas mais uma mercadoria, cuja regulação estava sob as leis da oferta e demanda e o seu controle estava nas mãos dos proprietários do capital. Por outro lado, sua teoria do valor demonstrava que era o trabalho humano que gerava valor, na medida que carregava em si o tempo social necessário para a produção das mercadorias. A única maneira de modificar esta condição era política, através da mudança nas relações sociais de produção, pela qual os trabalhadores se apropriariam dos meios de adquirir o trabalho e assim poderiam se beneficiar de sua produção e produtividade. Suas ideias serviram de base para grande parte dos movimentos sociais e revolucionários do final do século XIX e início do XX.

Nesta fase inicial do capitalismo industrial, portanto, o trabalho era fonte de infelicidade para os indivíduos, na medida que alienava sujeitos de seu produto, e era sinônimo de exploração, doença, abuso infantil e morte prematura. Estimativas apontam que a expectativa média de vida do trabalhador da indústria europeia era inferior à dos escravizados das fazendas de cana de açúcar do Brasil. Do ponto de vista social, no entanto, estas condições foram fonte de coesão de classe e fermento para a luta por melhorias na qualidade de vida, direitos trabalhistas e luta por equidade. Sindicatos se fortaleceram e, à medida que se organizavam as funções e atividades, foi possibilitando a criação de identidades, contribuindo para a organização da vida individual e um senso de progresso. Quase outro século depois, o sociólogo britânico, Anthony Giddens, observou que, mesmo alienado, o trabalho estruturava vidas – ancora a biografia das pessoas e permite a construção de narrativas. No trabalho, o sujeito pode não ser livre, mas sabe quem é – ou ao menos onde deve estar às 8h da manhã.

O trabalho como virtude

O sociólogo alemão Max Weber ofereceu um outro olhar para o papel do trabalho na construção de uma vida ética na sociedade. Sua análise observou que, durante a idade média, o trabalho se apresentava como forma de redenção do pecado original, como afirmava Santo Agostinho. Com a Reforma Protestante, no entanto, a produtividade tornou-se virtude moral – o trabalho duro, metódico, disciplinado, era sinal de graça.

Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele argumenta que o capitalismo moderno não nasceu apenas de condições materiais, mas também de uma transformação espiritual e ética. O calvinismo, em especial, com sua doutrina da predestinação, gerava uma angústia fundamental: o fiel não sabia se estava entre os eleitos da salvação ou os condenados à danação. A ideia era que o sucesso no trabalho e a conduta disciplinada poderiam ser sinais externos de uma graça invisível.

Nascia aí uma ética do trabalho como vocação – o desempenho econômico tornou-se símbolo de valor espiritual e o “chamado” religioso transfigurou-se em chamado produtivo. O trabalhador exemplar não era mais somente um cidadão útil, mas também alguém espiritualmente virtuoso e eticamente contributivo.

Com o tempo, essa ética se secularizou, mas sua estrutura permaneceu. O trabalho disciplinado, metódico, racionalizado, mesmo quando esvaziado de transcendência, continuou a ser visto como virtude civilizatória. Ser produtivo, eficiente e organizado tornou-se sinal de caráter, enquanto o lazer era suspeito e a ociosidade, pecado. Basta ver as inúmeras legislações no mundo Ocidental que tratavam do que se chamava de “vadiagem”.

A vida ativa é a condição humana

No século XV, o importante pensador do Renascimento italiano, Pico Della Mirandola, notava que o homem é, por excelência, o ser da ação, e a ação primordial é a de modelar a sua própria existência. Deus o criou para a liberdade e sua principal ação é a de criar e transformar o mundo e a si mesmo, da forma que melhor lhe aprouver.

De certa maneira, esta é também a ideia que está por traz do conceito de vida ativa elaborado por Hannah Arendt, agora no século XX, em A Condição Humana. Neste texto, ela distingue a vida ativa da vida contemplativa (dos filósofos) e distingue a ação política e a liberdade como os elementos mais propriamente humanos. Entretanto, a vida ativa não se apresenta de maneira igual para todos, o que inibe a capacidade de agir na política e reduz os graus de liberdade.

Para Arerndt, são três as dimensões da vida ativa: labor, obra e ação.

O labor diz respeito à manutenção da vida biológica: comer, limpar, cuidar, parir, cozinhar etc. É repetição pura, aquele trabalho que nunca acaba, apenas é interrompido por alguns momentos para ser retomado novamente. Foi sempre invisibilizado, relegado aos não livres – as mulheres, os escravos e outros subalternos. Um trabalho sem fim, como o de Sísifo, condenado a empurrar eternamente a mesma pedra montanha acima, ou como a maldição de Adão: “ganharás o pão com o suor do teu rosto”.

A obra é aquilo que construímos e que dura, como a casa, a ponte, o livro, a ferramenta, o trabalho do artista. É a dimensão técnica e produtiva da existência, onde o humano define sua permanência enquanto ser e espécie. Por sua característica técnica e especializada, adquiriu a capacidade de se organizar – primeiro nas guildas de artesãos e, depois, nos sindicatos de profissionais. Desta forma, obtinha algum tipo de reconhecimento e seu autor podia muitas vezes ser reconhecido, como nas obras artísticas. Era a grande fonte de identidade.

Finalmente, a ação é o espaço da liberdade, da política, da palavra pública. Em princípio, é quando o homem se mostra diante dos outros como singular, criador de sentido e de mundo. É a forma mais elevada da vida ativa, porque é ali que se realiza a verdadeira vida boa.

O problema é que estas três dimensões, já na antiguidade, eram distribuídas de forma desigual entre os indivíduos. O que Arendt chamou de labor continuou sendo desvalorizado até os dias de hoje e o exercício da liberdade e da vida boa parece continuar sendo opção apenas para aqueles que reúnem as condições econômicas para a liberdade. Como afirma o Prêmio Nobel de Economia, Amartia Sen, em seu Desenvolvimento como Liberdade, apesar de a liberdade se apresentar hoje como um direito formal de todos, ela não se transforma em liberdade substancial, ou direito real – “no trabalho, por exemplo, todos são livres para dizer sim ou não, desde que não precisem do emprego”. A vida boa, a dimensão de Arendt, continua sendo uma possibilidade apenas para os que podem.

Por outro lado, o que Arendt chamou de obra foi o que deu significado à vida de muitos durante séculos. Mesmo quando alienado, dava significado às pessoas, na medida em que lhes permitia uma identidade – “eu sou pedreiro, contador, advogado, motorista, engenheiro etc.” É esta a dimensão que hoje está mais ameaçada pela tecnologia e IA, gerando ansiedade e perda de sentido para muitas vidas.

A crise do sentido

Independente da abordagem, os parágrafos anteriores demonstraram que, desde a antiguidade, mas especialmente a partir da modernidade, o trabalho foi assumindo um lugar central na existência humana. Ele certamente não nos define como humanos: a nossa condição de humanidade se define pela liberdade, pelas capacidades de uma racionalidade superior, de refletir (auto-consciência), de definir propósitos conscientes, pelas emoções e sentimentos e assim por diante. Mas o trabalho é uma característica da condição humana, entre várias outras, que nos permite a criação de uma identidade individual e social e, nesse sentido, dá segurança ao sujeito, possibilita a certeza de pertencimento e de utilidade social dentro da comunidade. Muito além da função econômica de prover a nossa sobrevivência e a dos nossos, o trabalho nos permite dizer que existimos para um fim e, mesmo quando alienado, possibilita que nossas vidas se organizem.

Se a história terminasse por aqui, provavelmente poderíamos dizer que “está tudo bem”! O problema é que, como escreveram Marx e Engels em seu Manifesto Comunista, “tudo que é sólido desmancha no ar”. As certezas se foram e o que sobra hoje é o vazio. Se o sujeito moderno construiu sua identidade a partir do ofício, da carreira e do mérito, o sujeito pós-moderno, privado disso, vê-se num espelho vazio. Ele pergunta: “Quem sou eu, se não produzo ou se não consigo construir carreira?” — e o espelho responde com silêncio.

As certezas se foram porque o trabalho, como elemento definidor da identidade, sofre ataques em todas as suas dimensões. A tecnologia, que deveria libertar o homem das tarefas mais árduas e degradantes, faz com que cada vez mais profissões e atividades deixem de existir. A fluidez do capital internacional transferiu fábricas e produções de um lugar para o outro, em busca de custos mais baixos ou ganhos competitivos. Mais recentemente, a Inteligência Artificial, mostra que é mais barato, rápido e provavelmente mais seguro, substituir indivíduos humanos por máquinas e softwares, eliminando até mesmo trabalhos e atividades que exigiam algum tipo de racionalidade superior. Para muitos, em pouco tempo, a IA será capaz até mesmo de criar suas próprias máquinas e softwares, sem qualquer necessidade de intervenção humana.

Estes ataques deixam pelo caminho enormes contingentes de desempregados ou desqualificados em diversas regiões mundo. O vazio existencial daqueles que não mais conseguem se identificar com uma profissão, ofício ou atividade, tem consequências monumentais sobre a saúde e vida das pessoas, o que é exponencializado pela criação de sempre novas necessidades de consumo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de suicídios atingiu a marca de 49 mil em 2023, a maior taxa em décadas. O país também sofre com a epidemia de overdoses: apesar da queda recente de 27% no número, mais de 80 mil pessoas morreram em 2024 por uso excessivo de opioides e drogas sintéticas como o fentanil. Diversos estudos correlacionam estas epidemias à redução dos empregos industriais que outrora caracterizavam grandes regiões daquele território e que foram transferidas para outros países. A “morte por desespero” tornou-se uma categoria demográfica. Na Europa, o desemprego juvenil ultrapassa 24% em países como Espanha e Suécia. Assim como no Brasil, milhões de jovens — os chamados “nem-nem”, que não estudam nem trabalham — vivem em uma espécie de tempo suspenso, onde a esperança é substituída por apatia. Nos países em desenvolvimento, como Brasil e México, os jovens são hoje um exército quase inesgotável disponível para ser arregimentado pelo tráfico e criminalidade. Na política, são facilmente cooptados por ideologias populistas, extremistas e conspiracionistas.

Esses dados não são apenas estatísticas econômicas. São sintomas civilizacionais. Quando o trabalho desaparece e não é substituído por outra forma de pertencimento, o sujeito adoece. Falta-lhe mundo. Falta-lhe linguagem para nomear sua dor. A ausência de trabalho não apenas elimina a renda – elimina a narrativa. O sujeito não está mais alienado apenas do produto de seu trabalho, está alienado de si mesmo.

E agora?

Não estamos mais diante de uma simples crise de emprego. Estamos diante de uma crise de mundo. O modelo moderno de subjetividade — centrado no trabalho, na produtividade, no progresso, no consumo — perdeu o chão. Mas ainda não encontramos outro.

Talvez a tarefa agora seja a mais difícil: desaprender a ser sujeito exclusivamente pelo fazer. E reaprender a habitar o mundo não como agentes de produção e consumo, mas como corpos desejantes, vulneráveis, criativos. Encontrar no ócio, no cuidado, no comum, no tempo partilhado formas de vida que dispensem a engrenagem da utilidade.

Diante deste cenário, algumas visões se confrontam como alternativas.

Uma reacionária, propõe endurecer regras: mais disciplina, menos “mimimi”, retorno à ordem, a exclusão de grupos de ameaça (os imigrantes, por exemplo). De grande apelo emocional, esta visão requer líderes autoritários, salvadores da pátria, carismáticos.

Uma outra visão é fundada na lógica da própria modernidade e povoa especialmente corações e mentes mais desesperançados. Ideologias que prometem redenção individual, como o empreendedorismo de si, mesmo precarizando o trabalho (“uberização”, trabalho via aplicativos de transporte, atividades de call centers em home office etc), as apostas esportivas e de qualquer natureza (“bets”), os cursos de autoajuda e a teologia da prosperidade. Vende-se a ilusão de que o sucesso depende apenas do esforço pessoal, mesmo que isso signifique na prática uma nova servidão voluntária. Na mesma linha, as redes sociais transformam a vida em vitrine: cada um deve ser sua própria marca, seu produto, seu algoritmo. Trabalha-se para ser visto, mesmo que nunca remunerado, mas o esforço e dedicação pessoal intensos são a garantia de sucesso. E se ele não vem, é porque você não fez o suficiente.

Finalmente, uma outra alternativa, mais imaginativa, pretende reconstruir o contrato social. A ideia de renda básica universal surge como tentativa de reequilibrar a equação entre tecnologia, trabalho, dignidade e consumo. Não como caridade, mas como reconhecimento de que o valor social do ser humano não pode depender exclusivamente de sua utilidade econômica. Para que não descambe nas distopias que a literatura e o cinema têm nos apresentado, no entanto, ela terá que vir acompanhada da reconstrução de todo o contrato social, que não inclui apenas a utilidade econômica, mas a própria maneira pela qual o sujeito humano se identifica atualmente.

O que fazer?, já se perguntavam os russos Tchernichevski e Lênin. Cair no reacionarismo e se apresentar como massa de manobra de líderes populistas e autoritários e destruir “tudo que está por aí”? Radicalizar o solipsismo e tornar-se empreendedor de si mesmo, abraçando de vez a ideia de que se você não é líder, você é looser? Ou ainda, renunciar completamente ao mundo da utilidade e abraçar o retorno a uma espécie de comunitarismo um tanto quanto utópico?

Minha ideia é abordar algumas destas opções em artigos futuros. A complexidade da questão requer raciocínio complexo. Ao mesmo tempo, estar no meio do furacão enturva os olhos!